読書会連絡協議会

代表者:藤井 真人(ふじい まこと)

設立年:昭和61年

会員数:14名

活動場所:中央公民館

その他:イベントとして年1回 合同読書会、文学散歩、椿まつり公開文学講演会主催、県読連協主催「本を読む仲間の集い」に参加。石川県読書会連絡協議会所属。

すずかけ読書会:毎月第3水曜日10時~12時

野露読書会:毎月最終土曜日13時30分~16時

連絡先:野々市市本町5丁目20ー11

電話:076-248-2414(藤井)

メール:hotepoque1968@gmail.com

・

年々本を読む人が減っているという調査結果が出ています。月に1冊も読まない人が6割を越えるようになりました。いつの間にか本を読むのがハードルの高いことになってしまいました。私たち読書会の人も興味のない本だとすぐに眠くなり読むのをやめてしまいます。本を読む習慣のないのは、まだ自分に合った本と出会えてないからかもしれません。

昨年のNHK大河ドラマ「光る君へ」を見て興味を持たれた方は大勢いらっしゃると思います。ただ、原作の源氏物語は現代語訳でも読むのはしんどいです。誰が話しているのか戸惑ったり、登場人物が多すぎて長い物語の間に忘れてしまったりします。そこで私たちは集まって読み合わせをしながら少しづつ理解できるようになりました。そうすると源氏の世界が見えるようになり、平安の雅を感じられて離れ難くなりました。

一人で本を読まれている人も、一度読書会に参加されてみると他の人がどんな風に読んだか参考になったりします。何よりも自分の感じたことを話す機会ができて、読むだけじゃなく話すことも楽しくなります。あなたも読書会に入って読む習慣を付けられてはいかがでしょうか?

(読書会連絡協議会会長 藤井真人)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

お知らせ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

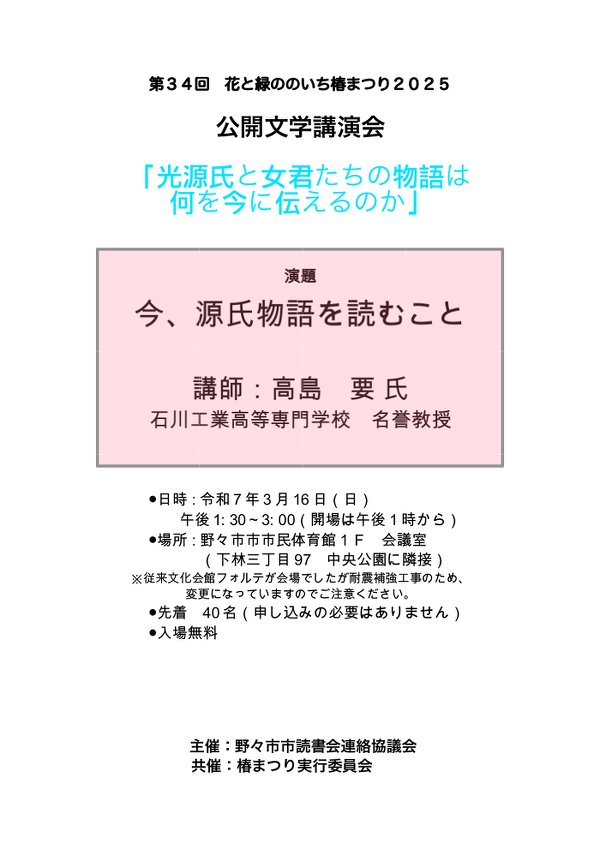

● 講師プロフィール|高島 要

昭和27年旧門前町(現輪島市門前町)生まれ

石川県立門前高校卒業

金沢大学法文学部国文科卒業

金沢大学大学院修了

石川高専に41年勤務

石川高専名誉教授

現在、内灘町と門前町の2拠点生活を続けている

● 主催者から一言

一昨年「椿師と呼ばれた男」剣町柳一郎、昨年「姫が生水」松村昌子に続き、

今年は「今、源氏物語を読むこと」と題して、高島先生に講演いただきます。

NHK大河ドラマ終了後、改めて源氏物語読書の楽しみについて語っていただける

予定です。紫式部ロスになっている方は是非お越しください。尚、先着40名に

しておりますが、レジュメは50部用意しております。会場は今回市民体育館会議室で

定員は68人となっております。レジュメご希望の方はお早めにご来場ください。

野々市市読書会連絡協議会会長

藤井真人

What’s ののぶん??

カテゴリー

メタ情報